Vitamina D: una vitamina o un ormone?

Contrariamente a quanto si ritiene comunemente la vitamina D non è una vitamina (una sostanza indispensabile per il nostro benessere, che il nostro corpo non è in grado di sintetizzare e dobbiamo assumere dagli alimenti) ma un vero e proprio ormone (una sostanza che il nostro organismo produce e che va ad agire in molteplici distretti e tessuti entrando all’interno delle cellule condizionandone il comportamento).

Le funzioni della vitamina D sono molteplici e non hanno a che vedere unicamente con la salute delle ossa ma con il benessere di tutti i tessuti del nostro organismo. La vitamina D, o più correttamente Colecalciferolo, svolge infatti un ruolo centrale nel metabolismo, nelle funzioni muscolari, cardiache, immunitarie e neurologiche, nonché nella regolazione dell’infiammazione.

Ne consegue che disporre di adeguati livelli di vitamina D nel proprio corpo possa prevenire e anche aiutare a trattare un numero notevole ed estremamente eterogeneo di disturbi: dall’obesità all’artrite, dall’ipertensione al mal di schiena, dal diabete ai crampi muscolari, dalle infezioni ai disturbi dell’umore. Molti studi hanno dimostrato che adeguati livelli di vitamina D possono ridurre la crescita cellulare anormale, riducendo il rischio di tutti i tipi di tumore.

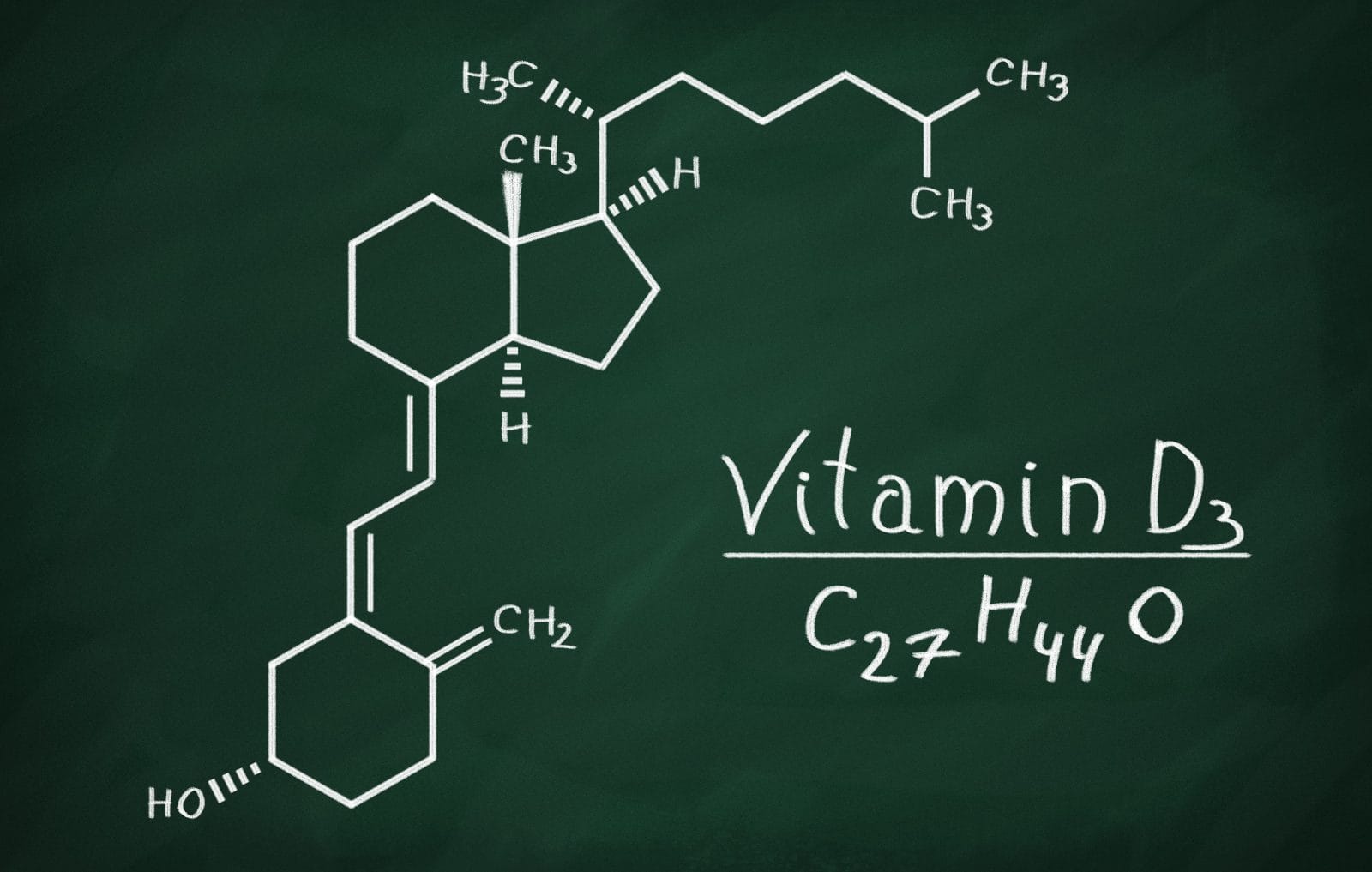

La scoperta della vitamina D nasce dall’osservazione fatta nel 1919 da Huldschinsky, che i bambini affetti da rachitismo guarivano se esposti al sole o alla luce ultravioletta. Nello stesso periodo venne supposta l’esistenza di una sostanza presente nell’olio di fegato di merluzzo e solubile nei grassi essenziale per il metabolismo delle ossa. Fu chiamata vitamina D poiché la sua scoperta avvenne subito dopo quella delle vitamine A, B e C e all’epoca si credette che queste sostanze fossero in qualche modo simili e tutte di fondamentale importanza per la salute: la sua struttura chimica venne identificata nel 1930 da A. Windaus, a cui venne conferito premio Nobel per la chimica per questa scoperta.

Oggigiorno sappiamo che con il termine vitamina D si intendono due diverse forme presenti in natura: la vitamina D3 (colecalciferolo), di origine animale, e la vitamina D2 (ergocalciferolo), di origine vegetale. Meno del 20% della vitamina D viene introdotta nel nostro organismo attraverso la dieta mentre la maggior parte (80%) viene sintetizzata nella nostra pelle a partire dal 7-deidroclesterolo, un precursore del colesterolo, che attraverso l’azione dei raggi ultravioletti viene convertito in colecalciferolo. L’uomo è quindi in grado di produrre la vitamina D3 a livello della cute in seguito all’esposizione alla luce solare e proprio per questo motivo la vitamina D è nota anche come la “vitamina del sole”.

Il colecalciferolo così prodotto a livello cutaneo è un ormone inattivo e ha bisogno di essere attivato attraverso delle reazioni enzimatiche per poter acquisire una piena attività ormonale. La prima reazione (chiamata reazione di idrossilazione, in cui alla molecola di colecalciferolo viene aggiunto un gruppo ossidrile -OH) si ha a livello del fegato ad opera di un enzima chiamato 25-idrossilasi e attraverso cui si produce la 25(OH)vitamina D, che è la forma predominante nel sangue e quella che abitualmente viene dosata con gli esami ematici, e che rappresenta la forma ormonalmente meno attiva. Una seconda idrossilazione è necessaria per attivare completamente l’ormone e questa avviene per opera dell’enzima 1-idrossilasi che è presente sia nel rene che in moltissimi altri tessuti a livello intracellulare (pelle, sistema nervoso centrale, placenta, intestino, organi genitali, polmoni, sistema immunitario..).

I livelli circolanti di 25(OH)vitamina D e della forma ormonalmente attiva 1,25(OH)vitamina D3 sono costantemente tenuti in equilibrio da processi di produzione e degradazione che fanno si che i loro livelli rimangano costantemente entro i livelli di normalità.

Infatti, se ci esponiamo al sole in modo adeguato (e più avanti vedremo cosa si intende per esposizione adeguata), il nostro organismo è in grado di regolare la quantità di vitamina D in modo da garantire le nostre necessità.

Quando invece assumiamo la vitamina D per bocca (generalmente attraverso integratori perché, come ho scritto precedentemente, non è generalmente presente negli alimenti a meno che questi non siano “fortificati” ossia non vi sia stata aggiunta in fase di produzione*) lo facciamo in genere sotto forma di colecalciferolo, la forma ormonalmente non attiva, che ha quindi necessità di essere convertita prima in 25(OH)D dal fegato e poi in 1,25(OH)D sia dal rene che da tutte le altre cellule presenti nel nostro corpo che possiedono 1-idrossilasi: questo aspetto, come vedremo successivamente, ha un’enorme importanza per capire quale tipo di integratore di vitamina D è opportuno assumere e su quale ormone sia utile dosare nel sangue per controllare la correttezza della nostra integrazione.

*Pochissimi cibi contengono vitamina D allo stato naturale e questi sono rappresentati da alcuni tipi di funghi, dal grasso dei pesci nordici allo stato selvaggio e dal tuorlo delle uova provenienti da animali allo stato brado. Come ha affermato Michael Holick, il più grande studioso mondiale di vitamina D “ Per assumere con la dieta quantità appena sufficienti di vitamina D dovremmo, ogni giorno: mangiare 3 scatolette di sardine, bere dai 10 ai 20 bicchiere di latte fortificato con vitamina D, ingollare dalle 10 alle 20 tazze di cereali fortificati con vitamina D, mangiare dai 50 a 100 tuorli d’uovo e circa 3 etti di salmone selvaggio. Tutti i giorni!”…

La vitamina D può interagire con i farmaci?

La vitamina D non interferisce con l’azione o il metabolismo di alcun farmaco mentre può essere vero il contrario: alcuni farmaci tradizionali, fitoterapici o rimedi erboristici da banco possono invece interferire con la capacità del corpo di mantenere adeguati livelli di vitamina D. Di seguito vengono riportate le interazioni più comuni.

Farmaci che interferiscono con l’assorbimento della vitamina D:

Tra questi ci sono farmaci che sequestrano i Sali biliari come il colestipolo e la colestiramina e gli inibitori delle lipasi come l’Orlistat, un farmaco che viene usato talvolta come coadiuvante nella perdita di peso. Inibitori di pompa protonica come l’omeprazolo, utilizzato per neutralizzare l’acidità dello stomaco.

Farmaci che interferiscono col metabolismo della vitamina D:

Tra questi ci sono le statine che, riducendo i livelli di colesterolo, possono ridurre la sintesi cutanea di vitamina D, alcuni antimicrobici come la Rifampicina e l’Isoniazide, farmaci antiepilettici come Fenobarbital, Fenitoina, Pirimidone, Carbamazepina possono, a lungo termine, determinare una riduzione dei livelli di vitamina D.

Immunosoppressori, cortisonici e chemioterapici possono aumentare il catabolismo della vitamina D.

Anche l’Iperico, noto come erba di San Giovanni, diffusamente utilizzato come antidepressivo e acquistabile senza ricetta medica, è in grado di aumentare la distruzione della vitamina D così come quello di molteplici altri farmaci.

Quali patologie causano malassorbimento della vitamina D?

Diverse patologie possono essere causa di un ridotto assorbimento e/o di una ridotta produzione di vitamina D: tra queste ricordiamo la sindrome da malassorbimento, l’insufficienza epatica e renale e le sindromi da malassorbimento dei grassi come la carenza di enzimi pancreatici, il morbo di Crohn, la fibrosi cistica, la celiachia, la rimozione chirurgica di una parte o di tutto lo stomaco e le malattie dell’intestino tenue.

L’insufficienza epatica diminuisce la produzione di vitamina D, specialmente quando più dell’80% del fegato viene compromesso. Le malattie del fegato possono inoltre interferire con la capacità dell’intestino di assorbire i grassi e, quindi, la vitamina D. La Cirrosi biliare primitiva, una patologia che provoca la distruzione delle vie biliari, impedisce alla bile di raggiungere l’intestino, dove interviene nei processi di assorbimento della vitamina D.

Quali analisi devo fare per conoscere il mio livello di vitamina D?

Per conoscere il nostro libello di vitamina D è sufficiente eseguire un prelievo di sangue.

La forma di vitamina D che viene abitualmente dosata nel sangue è rappresentata dalla 25(OH)vitamina D3, cioè la forma ormonale che viene prodotta dopo il passaggio dal fegato. È la forma di vitamina D che si ritrova in maggior misura nel sangue e rappresenta la base da cui i nostri reni e le cellule dell’intero organismo produrranno poi la forma attiva dell’ormone, la vitamina 1,25(OH)D3.

La prima domanda che potrebbe venire spontanea quindi è quindi perché non si va a dosare direttamente la forma attiva dell’ormone, dato che è quella che va ad agire a livello delle cellule. La risposta è che la 1,25(OH) che troviamo misurabile nel sangue è solo quella prodotta a livello renale mentre non possiamo misurare quella prodotta a livello degli altri tessuti, perché non si riversa nel sangue (ricordiamo infatti, come ho detto precedentemente, che nella maggior parte dei tessuti l’1,25(OH)D3 è prodotta all’interno delle cellule e li rimane per esplicare la sua azione). Per questo motivo avere la quantità della 1,25(OH)D3 non è di particolare aiuto nello stabilire i nostri livelli di ormone, salvo particolari situazioni. Quindi il dosaggio che si fa abitualmente per valutare l’adeguatezza dei nostri livelli di vitamina D nel sangue è rappresentato dalla 25(OH)D3, che ha anche un costo più basso.

Per quanto riguarda l’interpretazione dei livelli ematici di 25(OH)D3 non vi è un consenso globale delle varie società scientifiche. Raggruppando però le varie tendenze questa tabella propone i valori ematici che globalmente vengono ritenuti validi:

| Ng/ml | Nmol/l | |

| Deficienza | <30 | <75 |

| Insufficienza | 30-50 | 75-125 |

| Valore ottimale | 51-70 | 126-175 |

| Terapeutico per cancro omalattie cardiovascolari | 71-100 | 176-250 |

| Troppo alto | >100 | >250 |

Da notare che i laboratori utilizzano 2 tipi di unità di misura per la vitamina D: ng/ml e nmol/l. Solo pochi laboratori le usano entrambe: bisogna quindi fare attenzione a quale unità di misura è stata utilizzata dal nostro laboratorio per poter valutare correttamente il risultato dell’esame.